竜馬とお慶は、貿易についての意見を交換しあった。

竜馬がゆく7 P165

「茶だけではつまらん。輪島の塗り物がよかばってん。異人さんに見本を見せると、こりゃよかと言うてくれた。ばってん、輪島は加賀さまのご領内で、どげんしても品物を寄せるわけには参りませんたい」

と、お慶はいった。

「こげんこつになると、三百諸侯が邪魔になります。」

お慶はすごいことをいう。

「みすみす日本に利がある、というには、いまの日本の制度ではどうにもなりまっせん」

「国をいっぺん壊して建て直さぬといかんとお慶さんはいうのか」

「うちらの立場からいえばね」

「しかし、そんなことを言うちょると幕府に聞こえると打ち首だぞ」

「貴方ならだいじょうぶ。もともと貴方は商い経営は表向き、マコトは天下を狙う大伴黒主(おおとものくにぬし)」

お慶は、ころころと笑った。竜馬はなぶられているような感じがする。

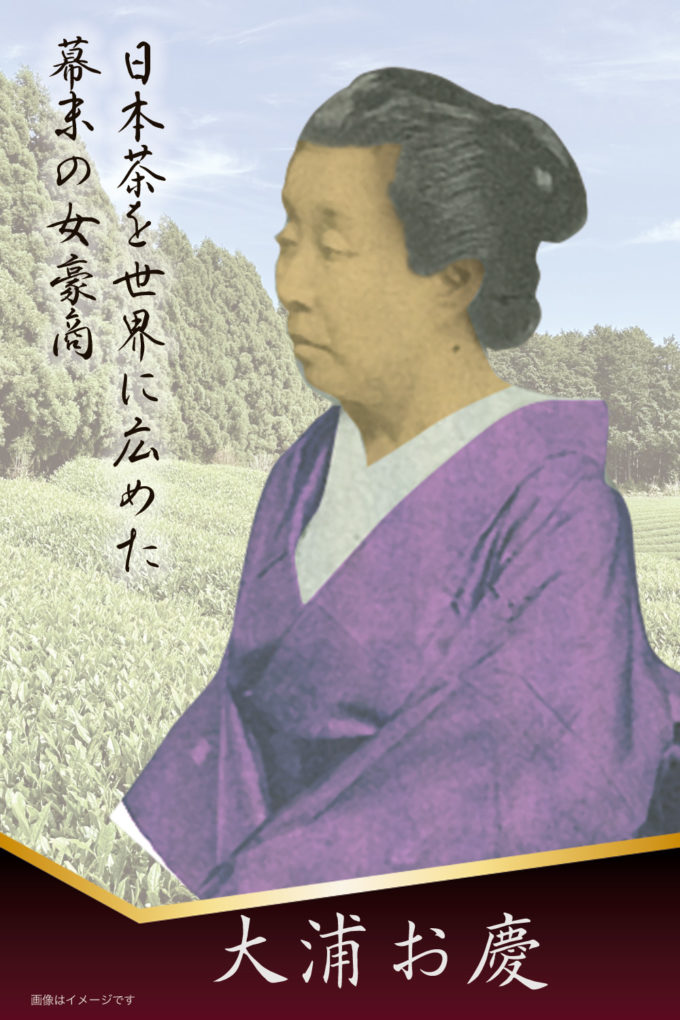

大浦慶

大浦慶は、文政11年(1828年)の生まれで、坂本龍馬の8歳上となります。

長崎の油商・大浦家の娘として生まれ、家業の傾きや天保14年10月(1843年)大火による大損害を受けた頃、16歳になったお慶は若くして大浦家再興を強く決意。

20歳の頃上海に密航したという説があり、幕末動乱期後に来る開国と海外貿易に懸けることに。

九州のお茶に目を付けたお慶は、1853(嘉永6)年、佐賀の嬉野茶の見本を出島のオランダ人・テキストルに託し、海外に向けて発注を待つことに。

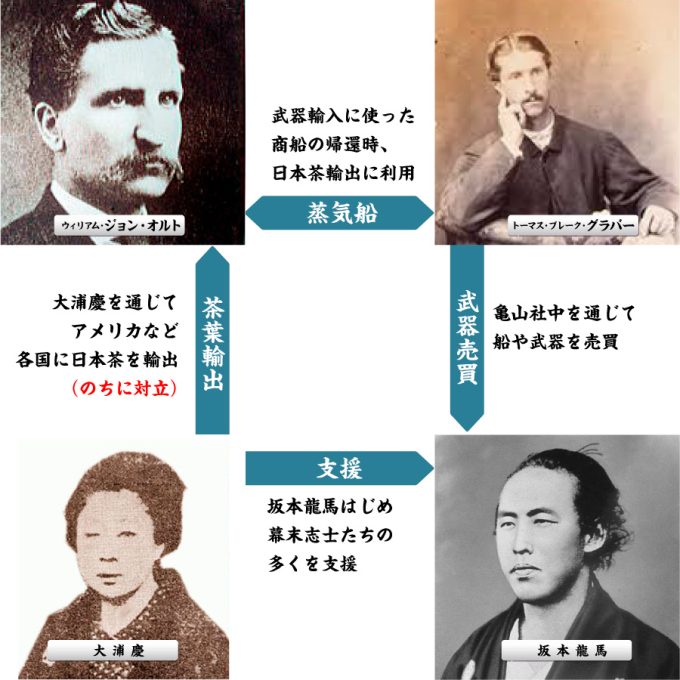

それから3年、イギリスの貿易商人・オールトからから巨額の注文を受けることになり、これを機に彼女の茶貿易は順調に発展していきます。

お慶伝説

結婚1日で旦那を追い出して離婚

十六歳のとき、大火事で店の大半を焼失。後継ぎとして「蘭学を学びに長崎にきていた天草の庄屋の息子の幸次郎(秀三郎とも)」を婿養子に迎え入れて、店の再建を目指すことに。

しかし、この旦那を一目見たお慶は「商売に向いていない」と判断、祝言の翌日に追い出しました。

商家の跡取りとしての結婚で、十六の娘が下した決断とは思えない、かなりの度胸がある行動です。

その後はお婿をもらわずに、ひとりで長崎一の商人になります。

こんな婿養子に任しよるだんじゃなか!

茶箱に入って密航

家業が「船持油屋」と登録されていたことから、父の代では自前の船で貿易をしていた商家で、長崎という海外交流が盛んな土地柄で生まれ育ったお慶。

それまで、誰も発想しなかった茶葉の輸出を思いついたのは、お慶自身が海外経験があったという噂が・・・。

海外密航は、輸出用茶箱に身をひそめて、インドに渡ったからだとか、密航先は上海だろうなどと、虚実取り混ぜて語られています。

この経験からお茶を輸出しようと思いついたと、言われています。

収穫以上のお茶を受注

海外情勢を見ていたお慶は、中国茶の輸出相手イギリスの間でアヘン戦争が始まり、お茶の輸出が鈍っている情報を得ていました。九州で作るお茶は釜煎り茶という嬉野茶が主流で、黒くて中国茶によく似ていることから、海外輸出の準備をスタート。

嘉永六年(1853年)出島に来ていたオランダ人オキストルに、お茶のサンプルを渡して貿易の発注先を探してもらいました。

そのサンプルとは、九州茶を上・中・並の3等級それぞれ小袋に入れたサンプルをワンセットにしたもので、イギリス、アメリカ、アラビアの3カ国に大量に送りました。

(サンプル品のきめ細やかさは、女性のお慶や日本人独特の感性でした)

思いがけない受注

お茶のサンプルを託して三十五ヶ月。3年後の安政3年(1856年)に一人の英国商人オールトが大浦慶を訪ねてきます。嬉野茶を携えて「このお茶を十万斤用意してほしい」という発注です。

当時のお茶1斤のはかりは約930グラム。いきなりお茶10万kgの発注です。

1840年生まれのオールトは、この時16歳。12歳から貿易船の船員として世界を回り、その経験から貿易商にのり出そうと日本に来ました。婦人のエリザベス・アールと来日し、後にオールト商会を設立して勤皇派で蒸気船の調達など明治新政府を側面から支えました。

お茶農家から準備したお慶

年齢が分からない外国人とはいえ16歳のでたらめな発注を受けた大浦慶は、九州の産地を駆けずり回って可能の限りお茶を買い集めました。しかし当時のお茶農家は少なく、庭のスミに数本あるお茶の木からも買い付けました。

そこで、農家に頼みこんで新たにお茶畑から作ってもらい、収穫まで3年かかるお茶の収穫量を増やしました。各農家に説得や資金援助を惜しまず粘り強く増やしました。

開国に間に合った

それから3年後の安政6年(1859年)。日本とイギリスの自由貿易が許可されました。6月にオールトが長崎に来日したときに、お慶は約1万斤(約9.8トン)のお茶を用意していました。1つの村で数百斤の生産だったことを考えれば驚愕の数字です。

日本初輸出のお茶はアメリカに持ち込まれその後九州一円で製茶の増産が進められました。

(女たちの明治維新・鈴木由紀子 NHK出版)

亀山社中のパトロンに

大浦慶は、坂本龍馬らの志士たちをも支援し、亀山社中(のち海援隊)の面々も慶の屋敷によく出入りしていました。またイギリス商人のトーマス・グラバーや大富豪・小曽根乾堂(こそねけんどう)らとも親密な交流ができました。

大浦慶の失墜

九州茶の衰退と遠山詐欺事件

明治に入ると横浜港が日本の玄関口になり、緑色の静岡茶の輸出が主流になり、長崎の大浦慶の商売は徐々に衰退してきました。

ちょうどその頃の明治4年、肥後藩士・遠山一也から煙草売買の保証人になってほしいと懇願に来ます。

彼の一心な姿にほだされ、オールト商会から手付金三千両を受けとる保証人になりましたが、それが大浦慶がまんまとだまされ、不利な裁判に持ち込まれた「遠山詐欺事件」となります。

お慶はただ連判したという理由によって千五百両近い賠償金の支払いを命じられます。

この時、かつてお慶に世話になっていた薩摩・長州・土佐の志士たちは明治政府の要職にいましたが、だれも助けの手を差し延べることをしませんでした。

(裁判相手が外国人のため複雑で手が出せなかったとも)

女豪商のゴシップは格好のネタに 講談師の伊藤痴遊

女だてらに(当時の思いとして)巨万の富を築いた大浦慶。そのゴシップは格好なネタに。

明治の講談師・伊藤痴遊は『政界表裏快談逸話』の中で様々なうわさ話(ウソ話)を繰り広げました。

成功した女性へのやっかみ気分が洩れていますが、世間のゴシップ好きは昔も変わらず

・独身なのは男好きでかわるがわる男を招き入れた

・亀山社中の陸奥宗光がお気に入りで入浴時は三助として背中を流させた

・資金の援助のお礼は・・・で

・大隈重信や松方正義などこの時の名のある人々も長崎に来た時は宿にした

長崎商人の矜持

多額の賠償金よりも悔しかったのは、長年築いた信頼を失ったこと。

当時はどうしても男尊女卑の裁判。役人の高圧的な威嚇にも屈しなかったお慶は最後まで信念を通したと言います。

不当な裁判でも、全財産を亡くしても、オールト商会への賠償金を全て払いきったお慶。

明治十七年に明治政府が「幕末明治時期に茶貿易によって国益を挙げた功績」を認めて大浦慶に功労賞と金二十円を贈呈しました。それは、病に伏せ息を引き取る8日前のことでした。

お慶の商売相手

真実の大浦慶

お慶の出生

文化文政の長崎奉行の資料に、「油商・大浦大右衛門」「同町船持油商・大浦太平次」としるされています。祖父・大右衛門は田沼意次の政策に乗って俵物と呼ぶ干し鮑や煎りナマコを中国やオランダに輸出して財を作りました。

父・太平次の長女として文政十一年(1828年)にお慶が誕生。母が早くに亡くなり後妻と子に大右衛門という弟ができたが、お慶が家督を継いだ事を考えると、父・太平次は養子で、祖父が孫のお慶をかわいがっていたと考えられます。

いいなずけ

お慶には、年上の大五郎という養子の兄がいました。大五郎は将来にお慶と夫婦にと考えており幼いときからいっしょに暮らしました。

しかし、お慶10歳の時に、20歳になった大五郎が亡くなります。

物心ついたときから将来を約束した兄の突然の死は、衝撃あったことでしょう。

お慶が、生涯独身を貫いたのは大五郎への操を立てたためとも言われています。

お慶の家族

お慶をかわいがっていた祖父も義兄の後を追って無くなり、父と継母に育てられたお慶。その父母もいつ亡くなったのかという記録がなく、肉親との縁がうすいひとでした。

後に、亥之二という養子を持った資料があり、遠山裁判や、「大浦慶相続人」資料などに名前が出てくるものの、お慶の戸籍はすべて破棄されており正確な資料が残っていません。

(女たちの明治維新・鈴木由紀子 NHK出版)