その時である。

竜馬がゆく2

嘉永七年十一月五日の地震が、江戸・相模・伊豆を襲ったのは。

「いかん。お冴え中止じゃ」

とっさに大刀を拾い上げた。立っていられないのだ。

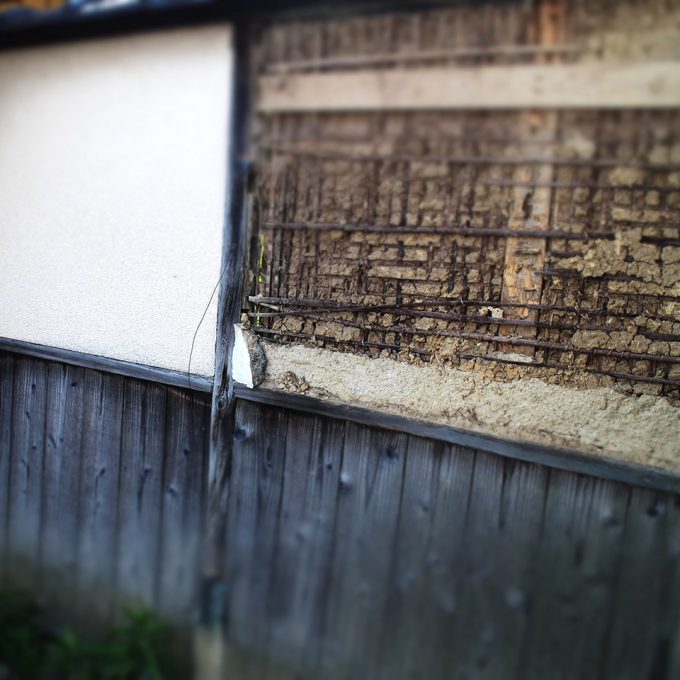

どすん、と床が沈むような感じであったが、すぐ横振れになった。壁土がばらばらと落ちはじめお冴えの手を掴み飛び出すと、離れの屋敷が大音響ともに崩れ落ちた。

稲むらの火

俗に言う安政の大地震は、年号が前の嘉永7年11月 に起きた大地震から安政2年(1855年)10月2日の安政江戸地震までを指す地震活性期を指します。

この時の津波に襲われた経験を元に言い伝えられた「稲むらの火」は濱口儀兵衛(梧陵)の『濱口梧陵手記』に記されています

稲むらの火

祭りをひかえた海沿いの村。

強くはないが、不気味な地震の揺れを感じたのは、高台に住む庄屋の五兵衛。

海を見たら、海水が沖に向かって引いていく。

今まさに浜辺にいる村人たちは、みな祭りの準備に夢中である。

「――津波が来る。」

そう直感した五兵衛は、収穫したばかりの稲むらに次々火をつけた。

稲むらが燃えているのに驚いた村人たちは、火を消しに高台の田んぼに駆け上がる。

その時、津波が村を襲い家々を飲み込んだが、村人たちはみな高台にいたので助かったのだった。

五兵衛が自分たちを助けるために、大切な稲を燃やしたことを知った村人たちは深く感謝し、この話を語り継ぎました。小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)は、明治三陸地震津波の情報を聞き、「稲むらの火」の作品を作ったため、多少デティールが変わってているが、英語作品 “A Living God ” として世界発信しており、海外でも防災向け教材として用いられています。

小泉八雲 「稲むらの火」要約

11月5日は「世界津波の日」

平成27年12月の国連総会において、毎年11月5日は 「世界津波の日」 に制定されました。

安政元年(1854年)11月5日、安政南海地震による津波がいまの和歌山県広川町を襲った際、濱口梧陵が稲むらに火をつけ、津波から逃げ遅れた村人を高台へ導いて、多くの命を救った逸話 「稲むらの火」 の故事が、小泉八雲の英語作品 “A Living God ” として世界発信しています。

「世界津波の日」制定の由来となった濱口梧陵の精神を全世界に発信し、次世代に過去の災害の教訓を伝えることで、津波防災意識のさらなる向上を目指していきます。