その翌日。

竜馬がゆく 6 P247秘密同盟

慶応二年正月21日が、薩長両藩の会盟の日となった。

会場については、竜馬が

「長州人の心は傷ついている。かれらがいる小松の邸を会場とし、薩摩側が腰を上げて出向いてゆく、というかたちをとってはどうか」

といった。西郷は承諾した。

ただ、薩人がぞろぞろと大人数で出かけてゆく、そのことにつき幕府の密偵が不審に思いはせぬか、という心配がある。

そこで吉井幸輔が、

「いつもの手ですが、琵琶の稽古の会、ということにしましょう」

といい、その支度をした。

小松帯刀

天保6年生まれの竜馬と同い年

天保6年(1835年)10月14日薩摩藩の上級武士・肝付家の3男として生まれる。

坂本龍馬は天保6年11月15日なので、1ヶ月違いの同い年。

生まれつき体が弱かったが、楽器の琵琶を熱心に勉強してこなすような器用な性格でした。

武道よりも学問に力を入れ、儒学や政治について学んでいました。病弱を癒やすために温泉地に湯治に出かけたときには人々の話から今の民意を聞くような幼少を過ごします。

28歳で薩摩藩最高責任者に

武家名門の生まれでも、三男では家督が継げないところ、安政3年(1856年)に、小松清猷(2,600石)の跡目養子となって家督を継承。晴れて、薩摩藩の要職に就ける有力家臣の地位を得ました。

文久元年(1861年/27歳)私費で長崎に出張して電気水雷(軍船対応の海中地雷)や軍艦の技術を覚え、薩摩藩で披露したところ、藩の要職に就くことなりました。

28歳(文久2年・1862年)に家老職・事実上の薩摩藩宰相として藩政を仕切る地位になりました。

幕末の薩摩藩に降りかかる、寺田屋事件(藩内の急進派を刺殺)生麦事件(横浜でイギリス人を無礼切り)薩英戦争(イギリスと薩摩藩の局地戦争)を取り仕切り、「島津の小松か、小松の島津か」と言われるほど薩摩藩・島津家になくてはならない要人となりました。

薩摩藩の重要事案に小松帯刀あり

文久2年(1862年)久光の御旅御側御用人(久光が京・江戸に向かう同行)に任命

文久2年4月15日久光一行が京に入った8日後に「寺田屋事件」勃発。その後江戸へ

文久2年8月江戸に逗留していた久光一行が帰路に就く途中、8月21日「生麦事件」勃発

文久3年(1863年)7月生麦事件の報復として「薩英戦争」勃発。帯刀は戦闘の総指揮に任命される

文久4年(1864年)正月 近衛家から京・御花畑屋敷を小松邸として借り受ける

6月4日「池田屋事変」勃発。池田屋に集まっていた長州藩志を新撰組が襲撃

元治元年(1864年)7月19日 「禁門の変」勃発。一橋慶喜に協力して幕府軍の戦闘を指揮。

慶応元年(1865年)西郷隆盛、坂本龍馬を伴って京から長崎へ。亀山社中の設立を援助する。

慶応2年(1866年)1月 御花畑・小松邸で薩長同盟が結ばれる。

慶応3年(1867年)6月小松帯刀・西郷隆盛・後藤象二郎らと協議して大政奉還建白を合意(薩土盟約) 10月徳川(一橋)慶喜 大政奉還。

慶応4年(1868年)鳥羽・伏見の戦い。京に入った帯刀は、総裁局顧問などに就き処理に奔走

明治元年(1868年)12月 大阪で大久保利通らと版籍奉還について協議

明治2年(1869年)新政府が動き出す頃、持病治療のため大阪へ。

明治3年(1870年) 大阪にて死去。享年36歳。

十五代将軍・徳川慶喜がおねだり

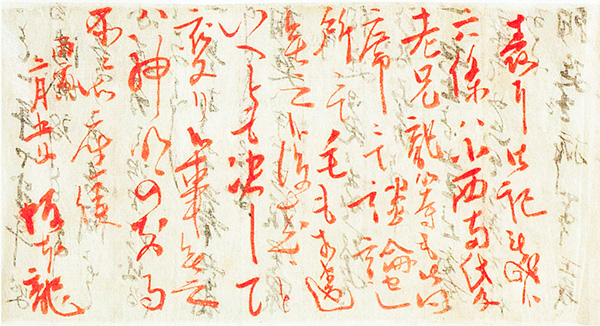

元治元年(1864年)11月に小松帯刀が大久保一蔵(利通)に一通の手紙を送りました。そこには

一橋慶喜さまから、豚肉を所望されて、自分の手持ちを進呈したところが、追加の希望があった。豚肉をなんとかならないか。

特に琉球豚を余分に持っている者はいないか?

すでに当時から薩摩(鹿児島)の豚肉は有名で「薩摩の白毛豕」というブランドになっていました。更にその上をいくのが琉球(沖縄)の豚肉「琉球の島豚・アグー豚」として重用されていました。

一体に薩摩にては鶏・豚の味、甚だ(はなはだ)よきが、琉球の豚はさらに好味なり

(本富安四郎著「薩摩見聞記」)

幕末最後の将軍・徳川慶喜は、小松帯刀を重用して色々と話をする仲にまでなっていました。まだおおっぴらに肉食が広まっていない江戸時代に慶喜は、大の豚肉好き・牛乳好きで知られ「豚肉好きの一橋さま“豚一様”と陰口をたたかれるほどでした。

徳川慶喜とこれほどの仲になっていた小松帯刀は、徳川慶喜とともに大政奉還へと大きく舵を切ることとなります。

パリ万博の「薩摩琉球国」に参加したい!

日本国が初めて世界デビューをしたといわれる慶応3年(1867年)パリ万博。5代将軍徳川慶喜の弟・徳川昭武(13歳)を座長に渋沢栄一らが、日本の威信を懸けて様々な工芸品・民芸品を展示して「東洋の日本」を大いにアピールしました。

当時の薩摩藩は優秀な人材をイギリス留学に送っており、そこからの情報からパリ万博という大イベントに出展を画策していました。薩摩藩の家臣・小松帯刀もこのプロジェクトを知っており、大久保利通に準備を急がせる指示の手紙が残っています。

小松帯刀自身も薩摩藩にこの時期の渡英を願い出ていました。

しかし小松が藩政を長期的に離れることを嫌ったのか、許しが出ません、

大久保への手紙に「渡英の願いが叶わなかった」と残念な思いを記していました。

パリ万博の展示エリアは、「日本国」と「薩摩琉球国」の2カ国共同展示。

いよいよパリ万博の準備に日本代表団が到着すると、展示エリアには「薩摩琉球国」の名で見知らぬ展示品が並べられていました。

パリ万博での薩摩琉球国は日本国よりも目立つ活動をして「japanエリアには、日本と薩摩琉球の2カ国がある」と勘違いさせるほどでした。

この期間の薩摩藩とのやりとりで、日本代表として参加した徳川昭武らは大きく傷つきました。

タヌキ寝入りの西郷隆盛

西郷隆盛が初めて小松帯刀に会うときに、西郷は帯刀の度量を確かめようとわざと部屋の真ん中で寝転がって待っていました。

それを見た帯刀は「西郷どんはお疲れのようだ」と言い、従者に枕を用意させました。

それを聞いた西郷はすぐに姿勢を正して帯刀に詫びたそうです。

(幕末維新人物大辞典より)

亀山社中の後見人・帯刀

「これで話が煮えた」

竜馬がゆく6 P64 薩摩藩小松邸

と、家老小松帯刀もよろこびその翌日藩の財務担当者たちを説いて、竜馬とその神戸塾の同志全員の経費は、藩費をもってまかなうことになった。

小松は下城してきて、

「坂本さん、みなさんの手当(まかない)のことですが」

「はい」

「月、お一人、二両二分ということに相決めました」

「ほう、三両二分ですか、こりゃありがたいことじゃ」

と、またまた無邪気に手を叩くものだから、小松帯刀もいやいや二両二分です、と言い直しかね、左様三両二分でござる、とうなずき(そのくらいは何とかなる)と思いあきらめた。

二十代で薩摩藩の要職に就いていた小松帯刀という人物に坂本龍馬が会ったからこそ、竜馬の亀山社中・海援隊の夢が叶なったといえます。

去年七千八百両でヒイヒイとこまりおりたれバ、薩州小松帯刀と申す人が出してくれ、神も仏もあるものニて御座候

慶応3年4月初旬に姉の乙女に送った手紙に、亀山社中がプロシア商人より大極丸を購入した際、小松が薩藩保証を与えてくれたことを神仏と感謝をつづっていました。

歴史クローズアップ坂本龍馬/世界文化社 P121

船で商売をしたい坂本龍馬と、薩摩藩の財政強化を考える小松帯刀が手を組みました

元治元年6月4日(1864年)の池田屋事件。これが帯刀と坂本龍馬の運命の出会いとなります。

当時、勝海舟が作った神戸海軍操練所には坂本龍馬をはじめ多数の塾生がいました。しかし、池田屋事件によって塾長の勝海舟が軍艦奉行を罷免となり廃塾が決定。勝は塾生たちの身の振り方を西郷隆盛に相談します。西郷からその話を聞いた小松帯刀は、龍馬たちを大坂の薩摩藩邸に受け入れたのです。

そして小松帯刀は、龍馬たち海軍塾生たちを薩摩に連れて行きます。

薩摩藩では、藩内の秘密「集成館事業」を龍馬に披露。薩摩藩が保有する軍艦や大砲を間近で見た龍馬は大きな影響を受けます。帯刀と龍馬一行は長崎へ向かい、薩摩藩の費用で龍馬らに給料を払い薩摩の交易船を運用する事業をスタートさせます。

こうして亀山社中が結成されたのです。

小松帯刀とビール

薩長同盟成立の翌年に小松は、大坂でイギリス2代目公使パークスの通訳であるアーネスト・サトーの昼食会に招かれました。ここで彼がビールを飲み、非常に上機嫌になったことが、サトーの記録に記されています。

彼は、脂肪の多い肝のパテや、薄いビールをうまそうに、ぱくつき、飲みほし、しまいにはあまりに上きげんになり過ぎたので、この宿舎には徳川の家臣も多勢いることとて、うっかり秘密をもらしはせぬかと、はらはらした。

(アーネスト・サトー著『一外交官の見た明治維新 上』/坂田精一訳)

当時、日本国内にあるビールのほとんどは、駐留外国人のために輸入された特別な嗜好品。そのため、国内でビールを口にできる日本人は、外交官などごく限られた立場の者だけでした。

(キリンビールサイト ビールを愛した近代日本の人々 より)